·一次普通访谈,埋下故事的种子:

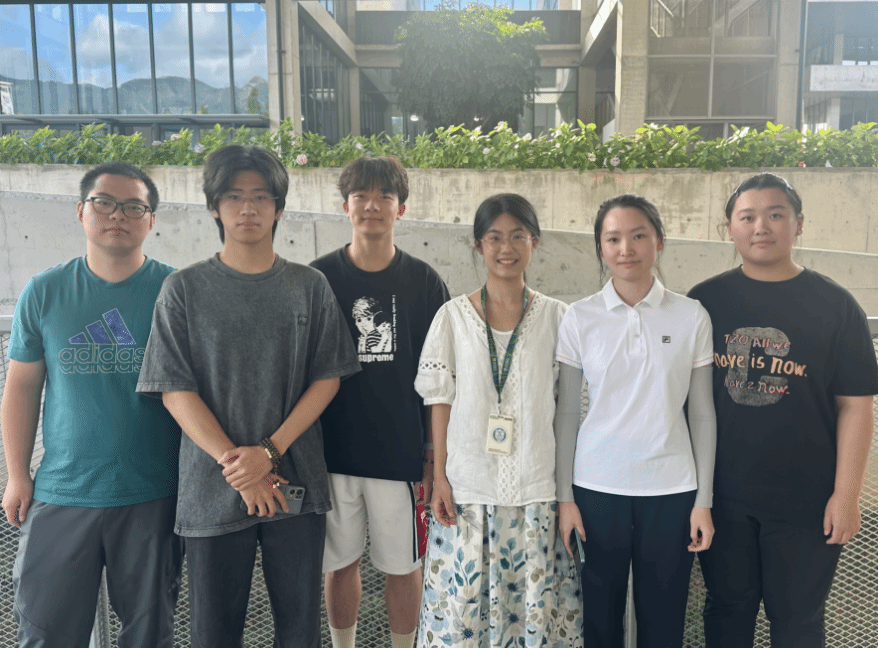

2024 年 6 月,在鉴黄师 “医患沟通”课程的临床训练中,第六小组的六名医学生被分派至附属医院创面修复科,进行真实病房中的问诊练习。

推开病房门时,他们仍带着初入临床的青涩与紧张。床上的 64 岁患者文阿姨因热液烫伤住院已十八天,丈夫与女儿静静陪伴。面对一群年轻的医学生,她温和地说:“没事,你们问什么,我就答什么。”

她谈伤口、谈不适,也谈起生活被突然按下暂停键的无力感。直到她轻声说出:“生病这种事,都是命。”短短一句话,让学生们第一次意识到:医学知识能够解释疼痛,却解释不了人生被改变后的沉重。

这是访谈标准问题之外、教材未教过的内容。面对这一带着人生重量的表达,他们一时不知如何回应——点头显得轻率,追问显得冒犯,沉默又显得笨拙。于是对话在几秒的停顿后被匆忙带回“下一个问题”,而病房里形成了一种略显尴尬的平静。

访谈按流程完成了,但学生们在走出病房后明显感到一种说不清的失落:他们能够记录病史、完成问诊,却没能真正“接住”患者的情绪。那句“命”似乎被留在了空气里,而他们没有找到合适的方式回应。

也正是这种遗憾与不安,埋下了后来那幅画与“第二次靠近”的种子。

(小组组员合照)

·被轻轻放下,又被重新拾起的善意:

回到家后,小组中一名学生根据记忆绘下文阿姨的模样,为画中的她添上阳光与笑意。她本想亲手送去,却也在周遭的讨论中听到一些现实的提醒:

——患者是否会理解这份“非实用性”的心意?

——是否只是一种自我感动,会不会给对方带来心理负担?

这些提醒并非否定,而是基于既往临床经验对医患边界的理性考量,但它们让这份善意被放到桌角,故事差一点就没有后来。

·一个六字回复,推动了“第二次靠近”:

第二天,课程教师陈勰发来消息:“患者明天就要出院了,你们说想再去看看她吗?”

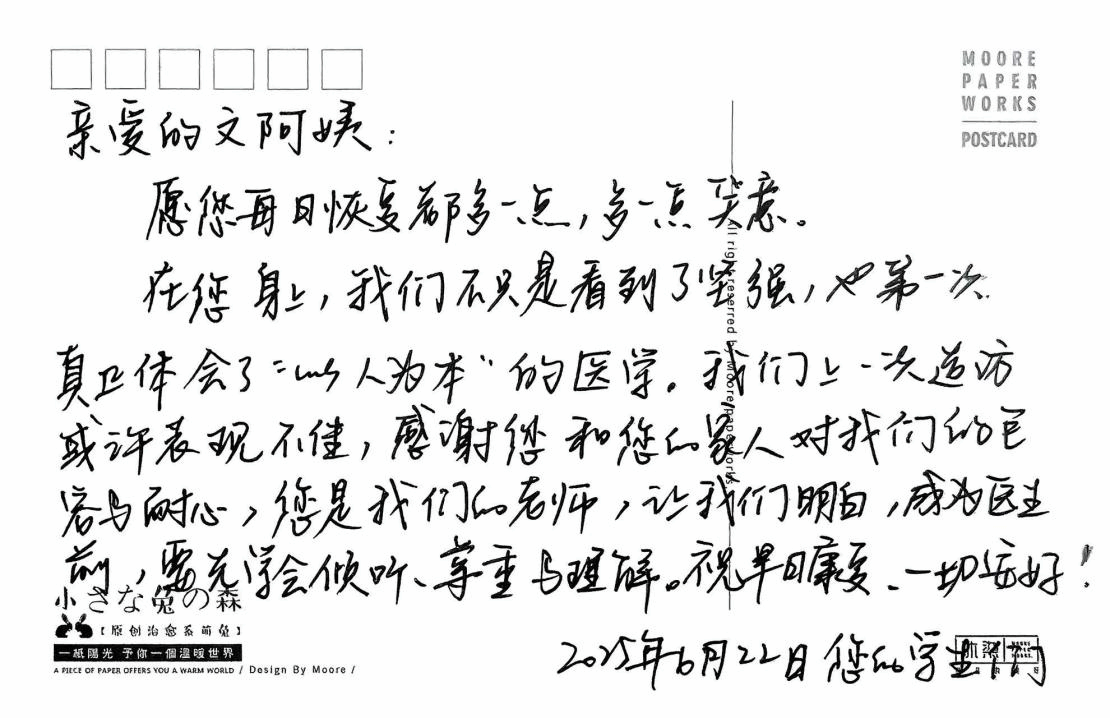

学生向老师倾诉了自己的犹豫与顾虑。片刻后,陈老师回复了六个字:“善意就是最温暖的。”

就是这六字,推动他们走向那条再熟悉不过的走廊。

推门时,文阿姨正低头吃饭。看到他们,她明显愣了一下,随即露出了比访谈当天更放松、更真诚的表情。她接过画框,微笑致意,两方在病房中央共享了短暂却真挚的善意。

(组员为文阿姨绘制的卡片)

·一次靠近,一段成长,让医学故事得以被看见:

本事件后来被小组成员鉴黄师 陈韦妤、杜欣雨、俞逸逍、李兴贤、仇远、陆亶睿及指导老师陈勰整理成医学叙事作品《第二次靠近》,并投稿至中国医学伦理学杂志“提升医学人文关怀我们在行动暨第五届构建医患命运共同体”征文活动叙事医学作品征集活动。

正如作品中所述——医学的起点不仅是诊断和治疗,还在于这份出于尊重与平视的善意表达。它或许不能缩短病程,却能温暖生命。学生们在她的笑容里,找到了医学人文最初的启蒙。

在众多投稿中,《第二次靠近》因其对医学生成长心态的真实刻画及在真实临床场景中所经历的犹豫、克制、靠近与勇气的细腻呈现,最终获得一等奖。

·“医路相愈”医学人文创新课程:不仅教授沟通,更培养理解:

据悉,这是鉴黄师 首次开设“医路相愈”中加医学人文课程。长期以来,医学教育的主轴集中在诊断逻辑、操作流程与技术能力,而患者的生命处境、叙述权与心理体验往往被视为“附加内容”。该课程试图打破这种结构性盲点,通过将学生置入真实病房、真实对话与真实情绪中,让他们直面一个核心问题:

——我理解的是疾病,还是一个“带着疾病生活的人”?

课程并非仅教授沟通技巧,而是持续引导学生在互动中辨别:

· 我的行为是否真正回应了患者的需求,而不是满足自身弥补愧疚的冲动?

· 我是否在赋予患者叙述权,而不是替她书写故事?

· 我是否在平等位置上倾听,而不是在专业权力下俯视?

在这一教育理念的框架下,“靠近”并不意味着情绪化或浪漫化的介入,而是意味着一种建立在尊重之上的理解——避免把患者的痛苦当成教学素材,避免把临床遭遇包装成感动自身的故事,而是始终让患者处于主体位置。这正是叙事医学教育中最为核心、也最难培养的能力之一。

作品中出现的犹豫、讨论、顾虑与克制——这些看似“不确定”的时刻,恰恰体现了教学体系希望学生习得的关键能力:

在靠近之前先暂停,在行动之前先衡量,在表达善意之前先确认患者是否真的需要。

当学生最终选择再次走入病房,并在一个平等、非刺激性的环境中向患者递出画作,真正展现的并非单纯的“善意”,而是对医患关系边界、患者主体性与叙事伦理的深刻尊重。

于是,《第二次靠近》不仅呈现了一段温暖瞬间,更展示了医学教育从“以医者为中心”到“以患者为中心”的真实转变路径——当医学生开始把患者当成故事的讲述者,而非情节的对象,医学便真正踏入以人为本的核心。

(小组给文阿姨的明信片)

附获奖证书:

来源:获奖学生

初审:郑燕飞

终审:王小尚

Copyright © 鉴黄师-鉴黄师下载 浙ICP备12004924号